第140話 ご用心“バイオフィルム”

2025.11.01

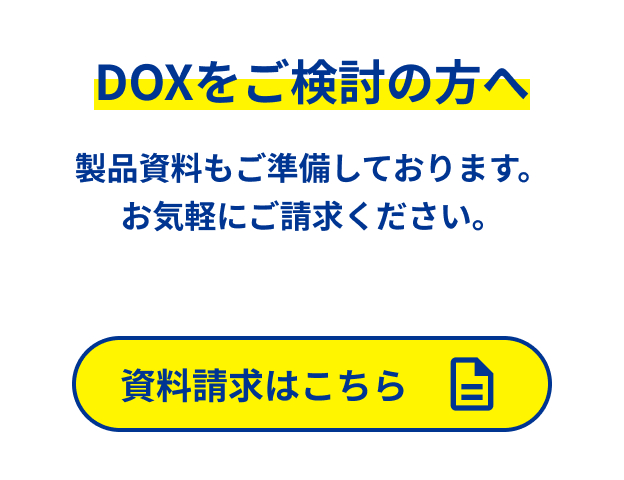

図1は、眼科で行われている眼底の光干渉断層計OCTの検査結果の写真です。近赤外線を利用して網膜の断面像を観察することができます。加齢黄斑変性、黄斑円孔や網膜浮腫などの網膜疾患の診断や術後評価に使われています。

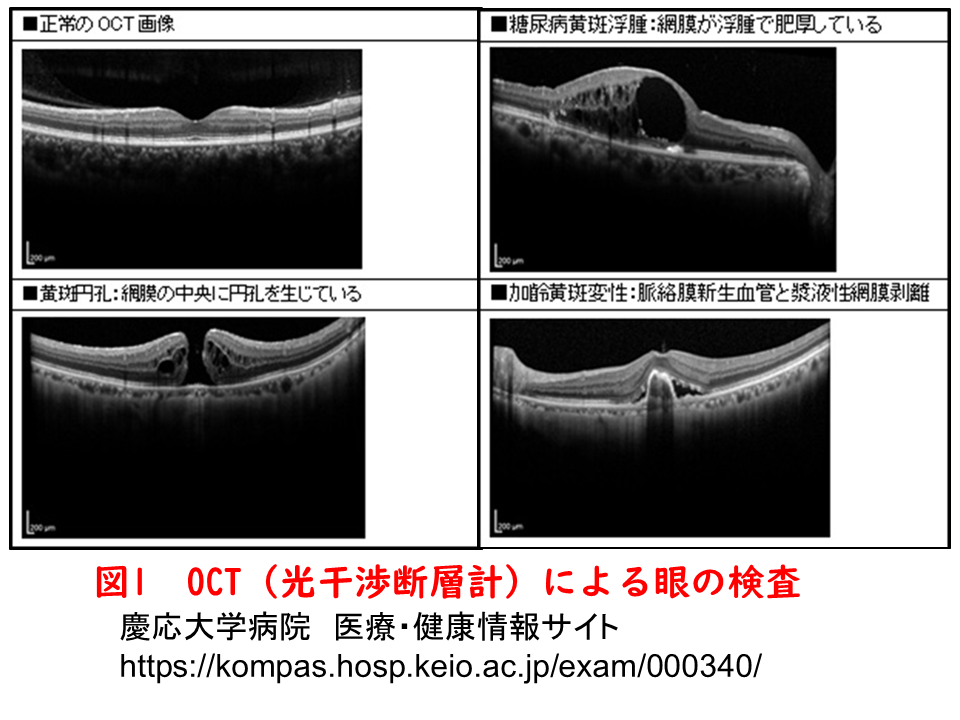

図2は、食品工場のホースにOCT検査を応用した様子です。畜肉製品工場で使われている給水用ホースの中には、内側の表面からバイオフィルムBiofilmがOCT検査で観察されるものもありました。

バイオフィルムについて考察してみましょう。

1)バイオフィルムとは

微生物は、たどり着いた場所で増殖し、周辺の物質や産生した物質などと集合体を作ります。微生物の産生する粘着性の菌体外物質(多糖類、タンパク質やDNAなど)によって微生物を覆いながらバイオフィルムを形成します。そのフィルム内で微生物は増殖を繰り返すと考えられています。

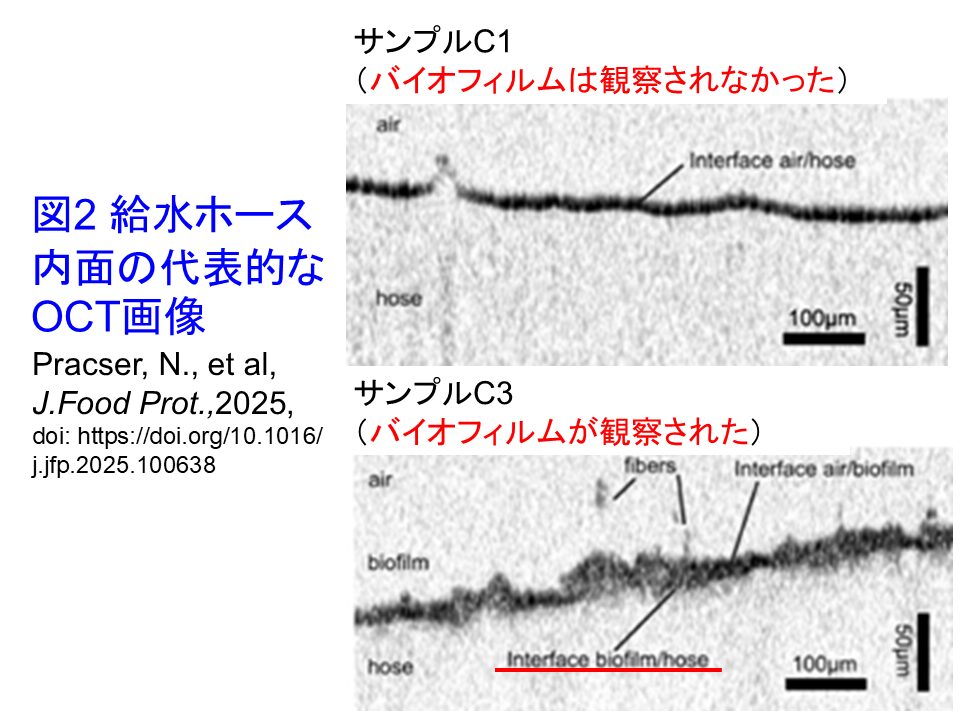

図3は、腸管出血性大腸菌の電子顕微鏡写真です。1996年に発生した腸管出血性大腸菌食中毒に関する調査で米国を訪問した時に、いただいたものです。

図3の左側は、液体培地中の様子です。菌体から出ているピリと呼ばれる線毛を絡めあったりして団子状になって暮らしています。右側が、プラスティックに付着したO157の様子です。菌体の周りに粘着物質が出ている様子が見られます。栄養や水分、温度などの条件が整えは、増殖が始まり広がって行きます。やがて、立体的な厚みを持つようになります。

バイオフィルム中には多種多様な微生物が三次元的に分布し、偏性嫌気性菌がその大部分を占めることも多いようです。我々の歯に形成される歯垢プラークは、バイオフィルムの代表例です。Streptococcus sanguisやS.mutansなどの細菌などによって作られます。食後の歯磨きが推奨されるのは、バイオフィルムを作らせないためです。

2)バイオフィルム対策について

バイオフィルムは物理的に除去するのが困難であると同時に、バイオフィルム内の微生物の代謝活性や性質が変化します。抗菌剤や界面活性剤などによる洗浄・殺菌に対する抵抗性も増加することも知られています。

食品やその環境にも多くのバイオフィルムが存在します。図4は、生食されるアルファルファもやしで観察されたバイオフィルムの様子です。

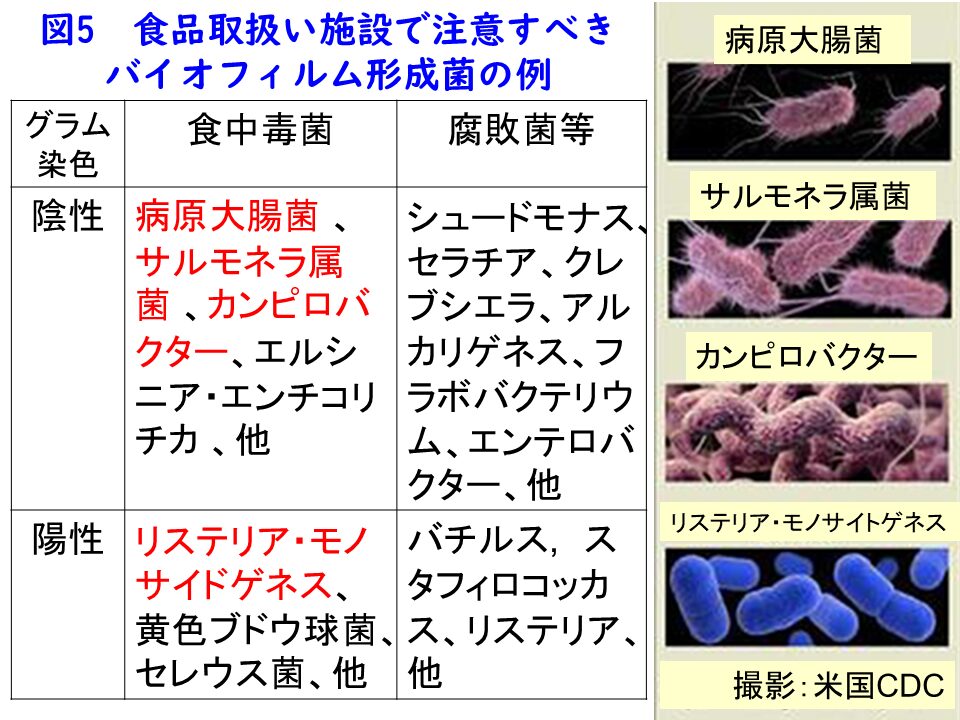

図5は、食中毒を起こしたり、食品の品質を低下させたりするバイオフィルムを作る細菌を示しています。病原大腸菌は、腸管出血性大腸菌を含むヒトに健康被害をもたらす大腸菌を意味しています。 フードチェーンには、バイオフィルムを作る微生物が広く分布しています。病原性を持つ微生物のバイオフィルムは、特に注意をしましょう。

わが国は食品衛生法を改正し、一般衛生管理とHACCPに基づく食品の衛生管理を義務化しています。バイオフィルム形成菌は、殺菌・消毒に抵抗する特性を有しています。5S(整理・整頓・清掃・清潔・良い習慣)を忘れないことを大切にしていただきたいと願っています。特に、リステリア・モノサイトゲネス(Lm)は、バイオフィルムを作る上に、環境から食品取扱施設に侵入し易い性質を有しています。

わが国のマスコミは取り上げていませんが、北米やEUからは、死者を伴うLmによる食中毒の悲報が届いています。最近では、フランスでチーズ、米国で調理済みパスタ製品による死亡事例が起こっています。

3)食品工場の給水ホースの実験から

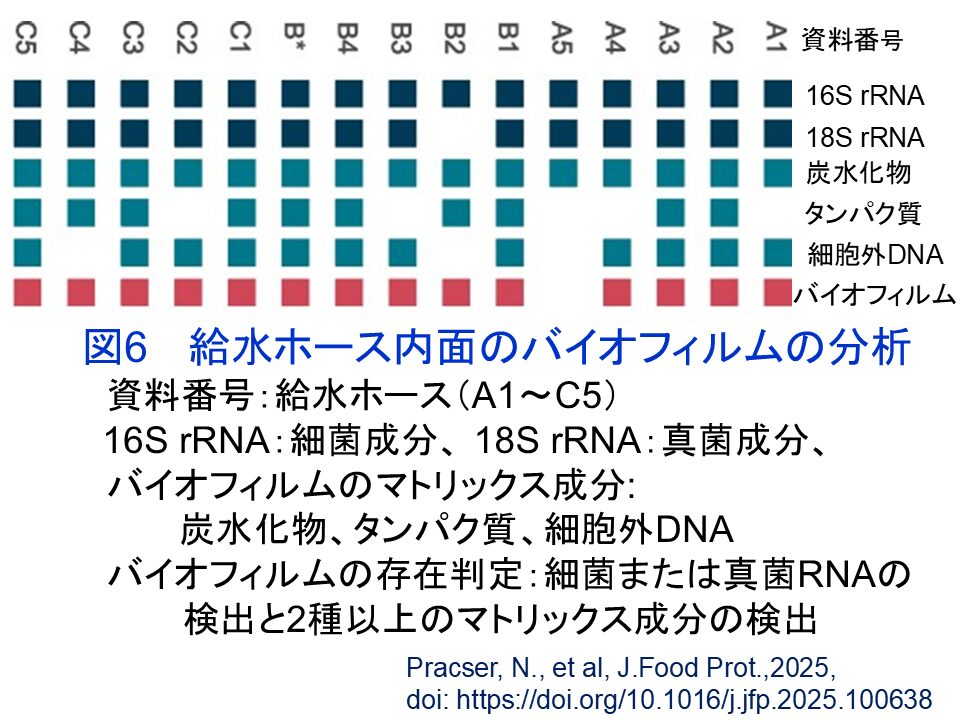

図2は、食品工場のホースの内面からバイオフィルムを光学的手法で検出された様子を示しています。図6は、給水ホース内面のバイオフィルムについて他の手法で検討を行った結果を示しています。細菌の存在は16S rRNA検査で、真菌の存在は18S rRNA検査で推定を行っています。バイオフィルムの存在は、そのマトリックス成分である炭水化物、タンパク質、ならびに細胞外DNAの分析も行なう確認が行われています。

細菌または真菌RNAが検出され、2種以上のマトリックス成分も検出された場合、バイオフィルムが存在していると推定しています。図6には、3つの工場で8ケ月間使われた15本のホースの内面の検査結果を示しています。図2のように、光干渉断層計OCTではC1は、バイオフィルムは不検出でした。微生物のRNAやバイオフィルムのマトリックス成分が検出されたことから、バイオフィルムは存在することが確認されています。

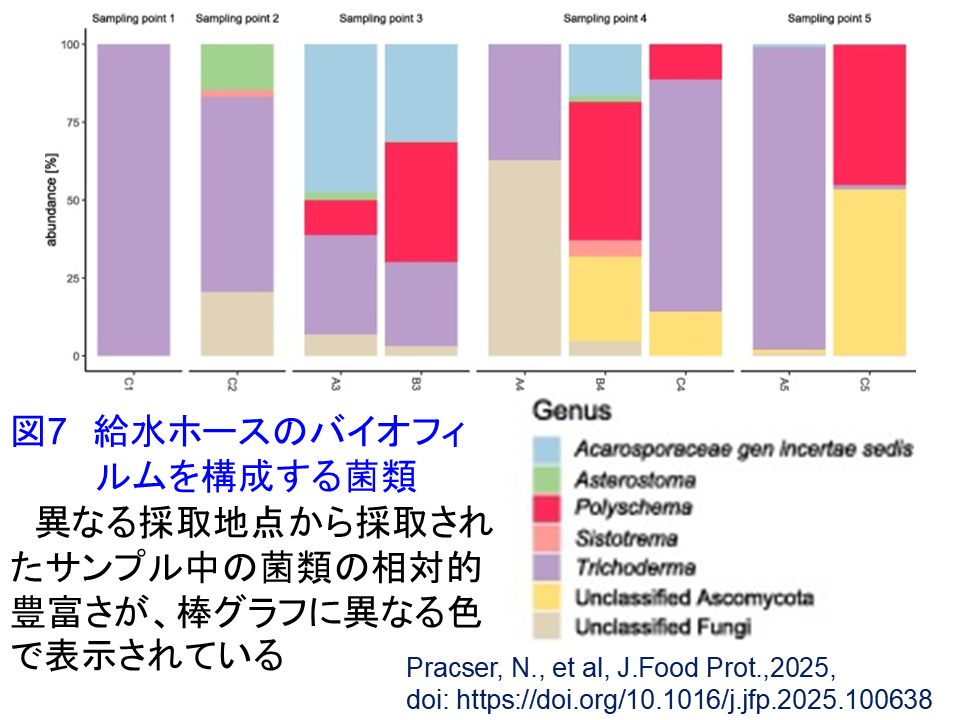

図7はホース内面のバイオフィルムから検出された微生物の分類を属レベルで行い、存在量を相対的な比で色分けしたものです。サンプル毎に、微生物の存在比は異なっていました。

このホースの実験は、オーストリアで行われました。水道水の塩素消毒は、行われていません。オーストリア、スイスなどでは、アルプスの清潔な水をそのまま水道水として使っています。わが国では、水道水は末端で0.1ppmの残留塩素濃度が要求されています。同じ実験をわが国で行った場合も、バイオフィルムのでき方は異なると思いますが、バイオフィルムはできると考えられます。

微生物は、たどり着いた場所で一生懸命に生きようとします。たどり着いた場所は、ホースではなくても一生懸命にバイオフィルムを作ろうとすると考えられます。バイオフィルムができると、人間が熱や殺菌剤で衛生管理をしようとしても抵抗力が強くなります。バイオフィルムもその生存戦略の一つだと考えられます。

参考文献:

1)Pracser, N., Voglauer, E.M., Thalguter, S., Leiss-Holzinger, E., Zaiser, A., Wagner, M., Rychli, K., Biofilms in water hoses from the food processing environment harbour diverse microbial communities, J. Food Protection (2025), doi: https://doi.org/10.1016/j.jfp.2025.100638

2)Editorial Team: Two Dead in French Listeria Outbreak Linked to Soft Pasteurized Cheeses, Food Safety Magazine, August 14, 2025

https://www.food-safety.com/articles/10611-two-dead-in-french-listeria-outbreak-linked-to-soft-pasteurized-cheeses

3)Coral Beach: Updated information available in Listeria outbreak traced to pasta meals, Food Safety News, October 15, 2025

https://www.foodsafetynews.com/2025/10/updated-information-available-in-listeria-outbreak-traced-to-pasta-meals/