第139話 精密発酵と食品安全

2025.10.01

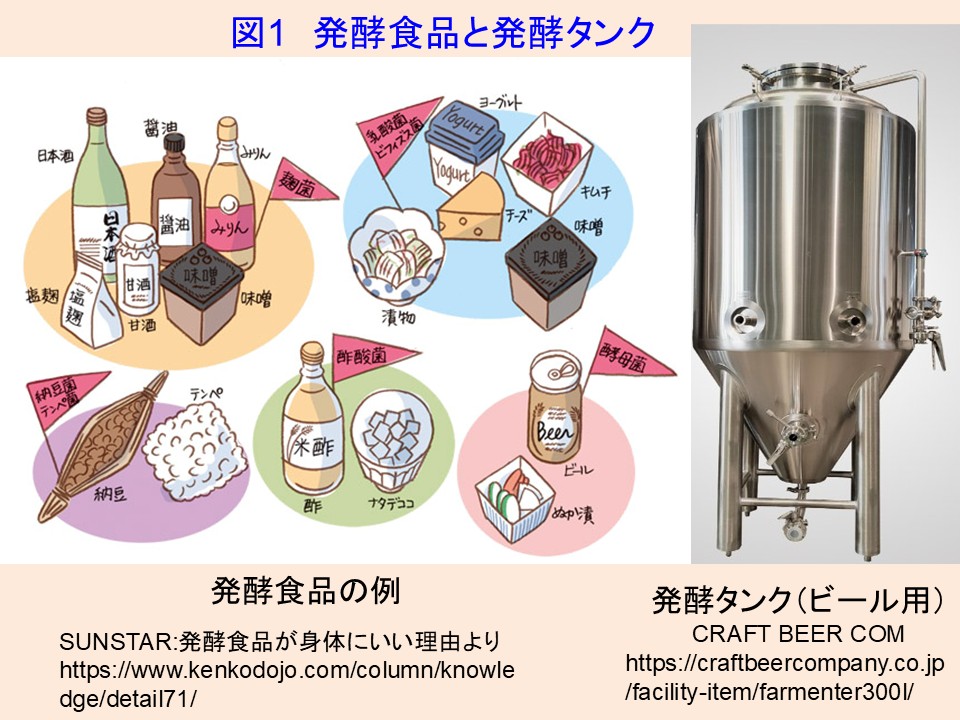

わが国は図1のように、発酵食品を上手に利用してきました。 国連食糧農業機関FAOは、2025年4月に報告書「精密発酵-食品安全にフォーカスして」を発表しています。著者は、オランダのWageningen大学のMark Sturme博士らです。

本稿では、Precision fermentationを精密発酵と訳していますが、公式に認められた訳語ではありません。従前からの発酵fermentationと区別するために、Precisionという文言が使われています。この手法を用いた生産物に関する、食品としての安全性の確保について考えてみましょう。

1) 精密発酵Precision fermentationとは

発酵は一般的には、微生物を利用して食品などを生産することを指します。人間にとって不都合な微生物活動が起こった場合は腐敗と呼んでいます。発酵に精密Precisionをかぶせた精密発酵という言葉Precision fermentationが、使われるようになりました。国際組織であるPrecision Fermentation Alliance(PFA)と Food Fermentation Europe(FFE)は、2024年2月に次のように定義しています。

「伝統的な発酵プロセスと バイオテクノロジーの最新の進歩を組み合わせて,タンパク質,フレーバー,ビタミン,色素,脂肪などの目的の化合物を効率的に生産すること」

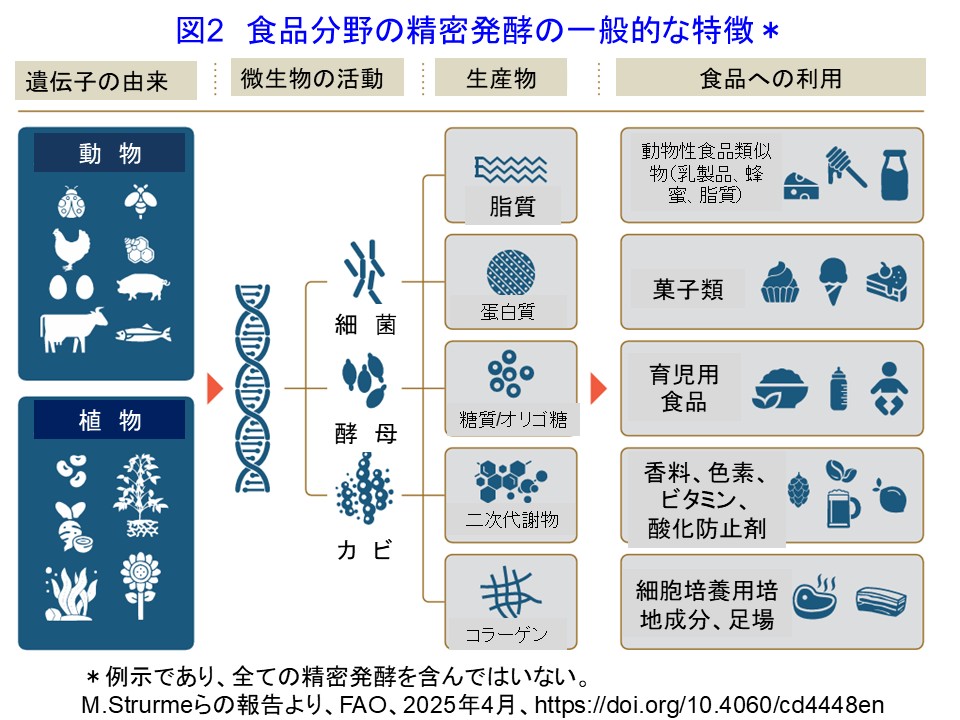

精密発酵は、外来遺伝子の導入などの新しい科学技術を発酵に応用して、特定の物質を生産する手法とされています。医薬品分野でも、利用されています。例としては、遺伝子組換え大腸菌によるヒトインシュリンがあります。食品分野では、組換え大腸菌によるキモシン生産があります。キモシンは、凝乳酵素レンネットの主成分です。微生物産生キモシンは、米国で生産されるプロセスチーズ の90 %の製造に使用され,わが国でも1994年に認可されています。上記の定義は,食品素材の生産に外来遺伝子を導入した微生物を用いていますが、精密発酵と呼ぶことに国内外の合意を得ているものではありません。

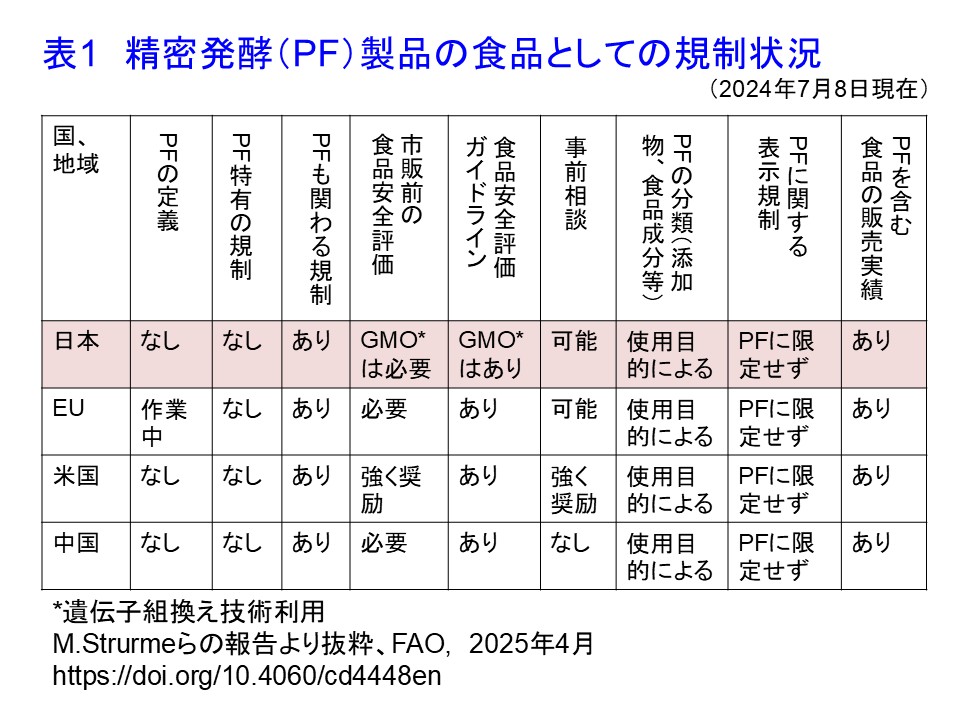

表1に、精密発酵由来の食品の取扱いについて、わが国、EU、米国、中国の状況を示しています。表1以外の国の状況についても、Strume博士らの報告書には示されています。表1のように、精密発酵の公式または法的定義を定めた国はないようです。従来からの発酵法によるアミノ酸、核酸、有機酸、ビタミンなどの生産技術と精密発酵を、どのように位置づけるかなどの課題もあります。合成生物学Synthetic Biologyとの融合による発酵技術の進展もあり。食品としての安全性の確保、消費者への情報提供などの課題に取り組む必要があります。

表1のわが国の欄に示したGMOは、遺伝子組換え生物の利用を意味しています。わが国では、ゲノム編集技術を利用した場合でも、遺伝子組換え技術が含まれていればGMOとしての安全性評価が必要です。精密発酵食品についても、食品安全性評価を含む市販前の事前承認制度の導入、食品安全性評価ガイドラインを策定する必要性を検討すべきとの意見もあります。

2)製造工程について

精密発酵で生産可能な食品には次のようなものがあります。乳タンパク質(乳清タンパク質やカゼインなど)、卵白タンパク質、コラーゲンやゼラチン、ミオグロビン(肉風味増加/着色剤として)、チーズ製造酵素、油脂、ビタミン、特殊な炭水化物(ヒト由来ミルクオリゴ)や繊維などです。図2には、有用な遺伝子の由来、使用される微生物の活動、生産物、食品への利用例が示されています。

一般的な製造工程に関し、FAOの報告書では、3つの製造段階を想定しています。①上流発酵upstream fermentation、②下流加工downstream processing、③発酵後の工程です。

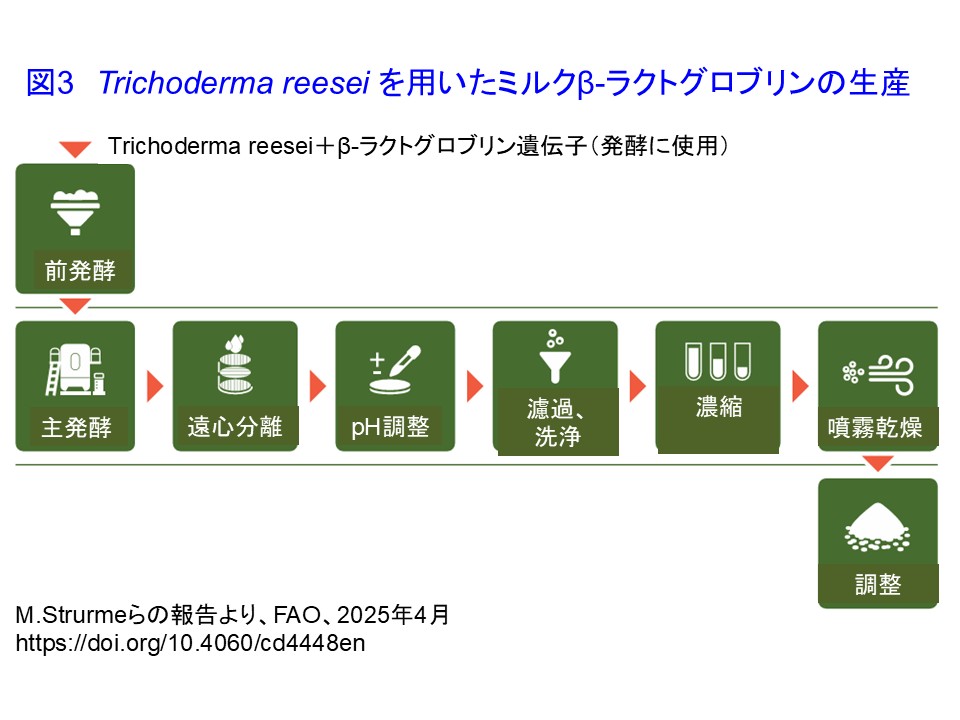

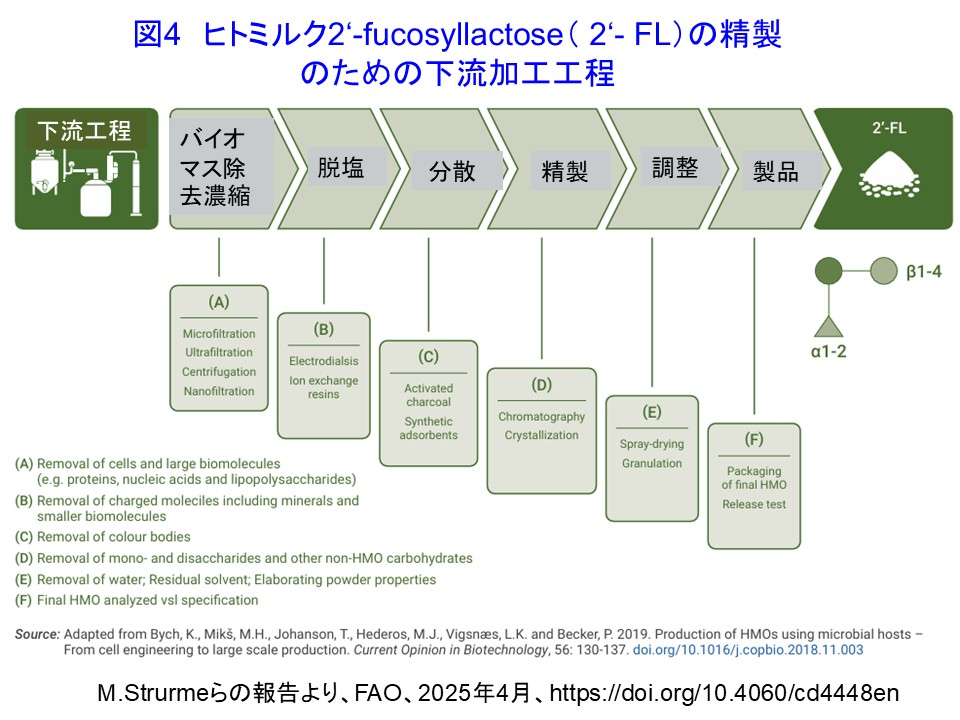

図3は、Trichoderma を用いたミルクβ-ラクトグロブリンの生産の工程図です。図4は、大腸菌とコリネバクテリウムを用いたヒトミルク2’-flucosyllactoseの精密発酵後の、下流加工工程を示しています。

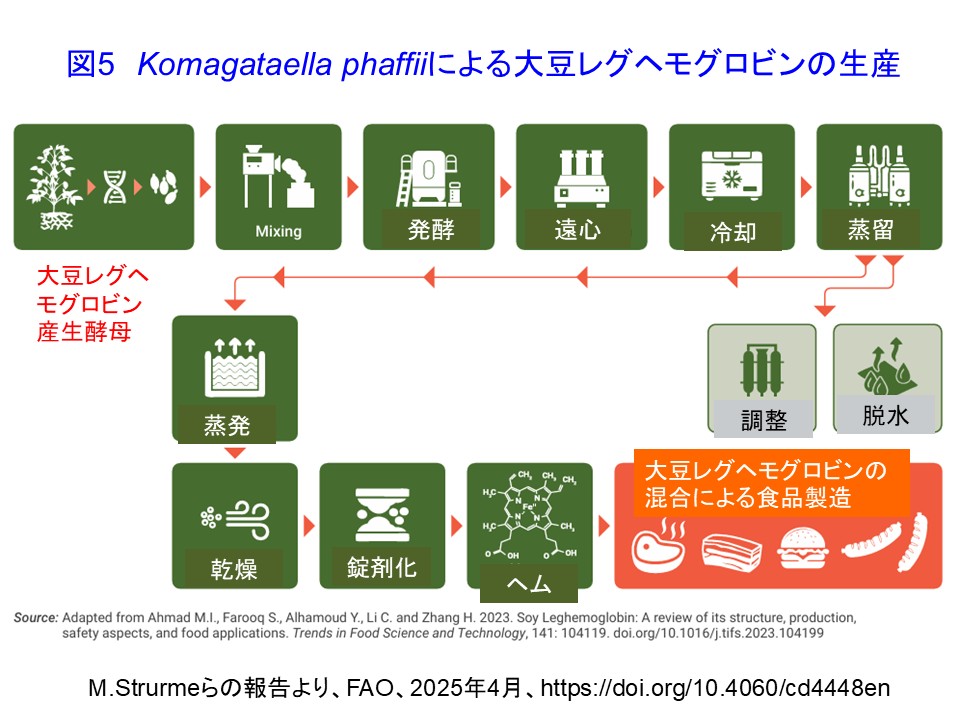

図5は酵母を用いた大豆レグヘモグロビンの精密発酵工程を示しています。製品は、代替肉類の着色、肉感の増強などに使われています。

3)食品の安全性の確保

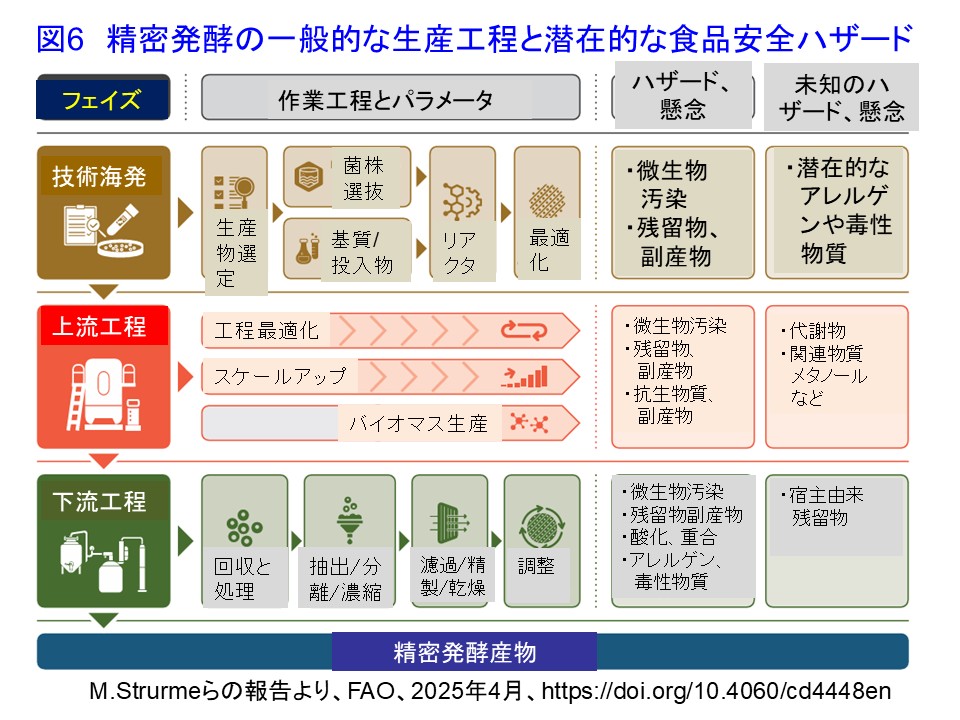

図6には、精密発酵の一般的な生産工程と危害要因ハザードの関係を示しています。精密発酵製造工程で特定された食品安全リスクのほとんどは従来の食品製造工程でのリスクと類似しています。製品の安全性を評価する際には、製造工程における新規の原材料や設備に配慮すべきです。適正衛生規範Good Hygienic Practiceや危害分析重要管理点HACCPなどの食品安全ツールを適切に運用して、食品の安全性を確保することは、現行の法令でも求められています。

1989年には、発酵法で生産されたトリプトファンの摂取による好酸球増多筋痛症候群EMSが、米国を中心に発生しました。原材料のトリプトファンの多くが、わが国から輸出されたものでした。2024年3月に発覚した紅麹サプリメントによる深刻な健康被害は、いまだに全容が明らかにされていません。紅麹カビによる発酵に不備があったことが、原因であろうと推定されています。

精密発酵を利用した食品も基本的な衛生管理を徹底し、消費者の信頼を得るための情報公開やリスクコミュニケーションに努める必要があります。新規性のある食品の場合は、食品衛生法第7条に記された合法的な研究開発を行う必要があります。わが国の新開発食品の担当窓口は、消費者庁食品衛生基準審査課です。表1のように、事前相談も可能です。まずは、最寄りの保健所の食品衛生監視員に相談されることをお勧めします。

参考文献:

1) Strurme, M., van der Berg, J.P. and Kleter, G. 2025. Precision fermentation – With a focus on food safety. Rome, FAO、https://doi.org/10.4060/cd4448en

2) 杉田智惇: 微生物を用いたヒトミルクオリゴ糖生産の最先端、化学と生物、62, 320-322, 2024 https://doi.org/10.1271/kagakutoseibutsu.62.320

3) 内山 充: L-トリプトファン摂取によるEMS事例の概要と我が国における研究経過について、食衛誌, 40, 335-355、1999、 https://doi.org/10.3358/shokueishi.40.5_335