第138話 気候変動の食品安全への影響-その2-

2025.09.01

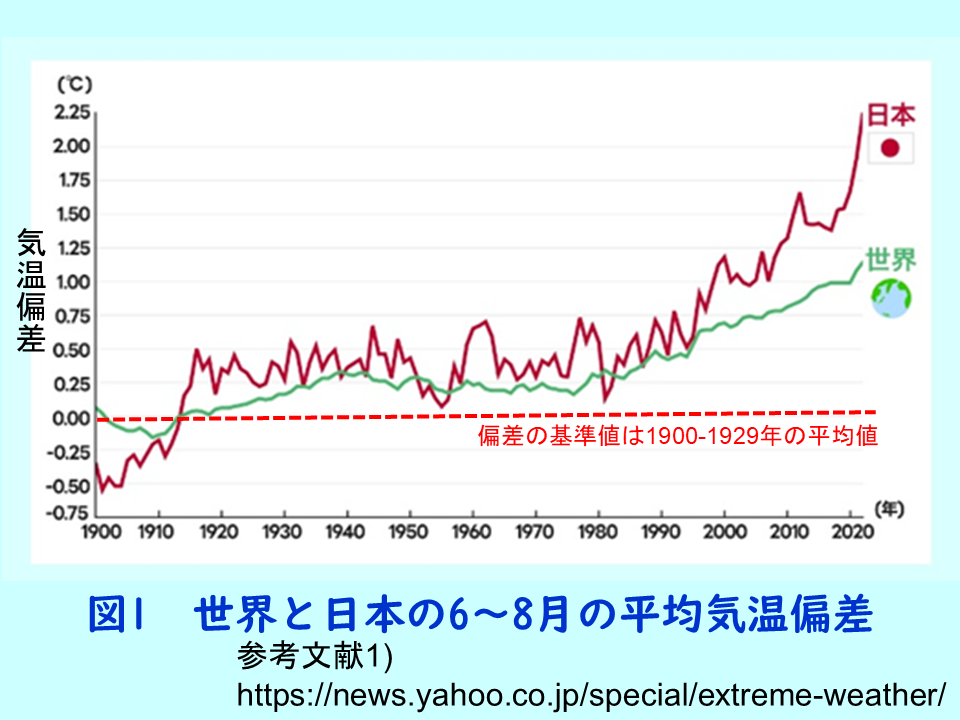

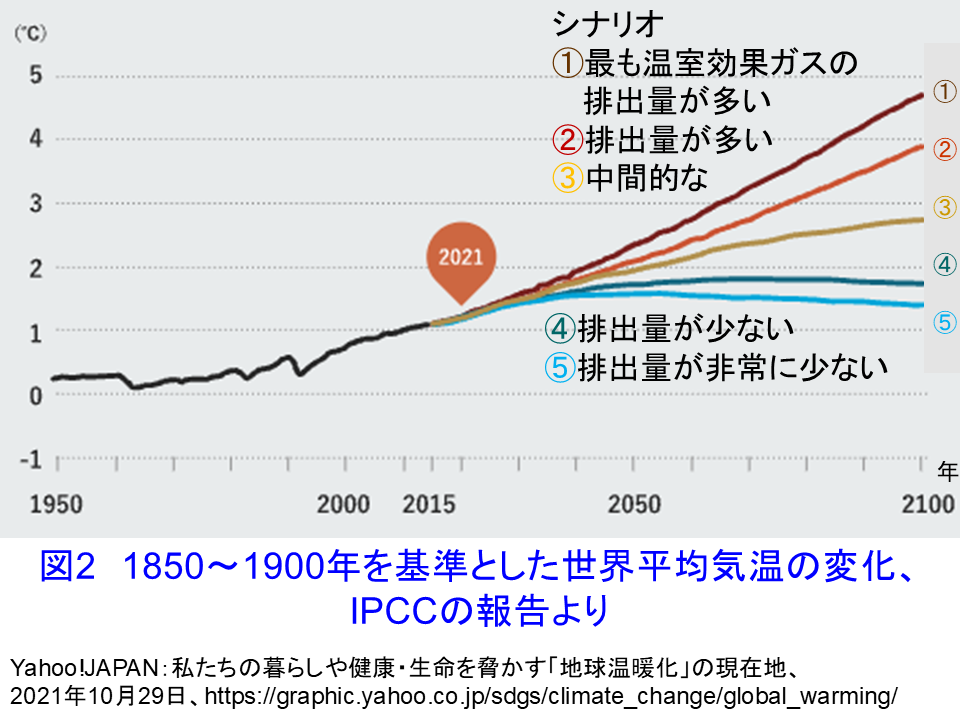

気候変動が、食品安全にも影響を及ぼしていることを、4年前(2021年)の第93話で、お伝えしました。パリ協定以後は、気温の上昇を産業革命前よりも1.5℃以内に抑えることを、目指していました。その後も気候変動は続き、図1のように気温が上昇しています。特に、わが国の平均気温の上昇速度は大きいようです。

現実は厳しく、図1および2に示された2℃以上の気温上昇を覚悟しなければならないようです。食品安全への悪影響も覚悟を決める必要があるようです。

1)気候変動の人的被害

温暖化が進行すると、熱中症や大雨・洪水など被害が増えてしまいます。南極や北極の氷、陸地の氷河の融解などが起きます。スイスでは、氷河の融解・崩壊による土砂崩れで、集落が壊滅し、人命も失われています。

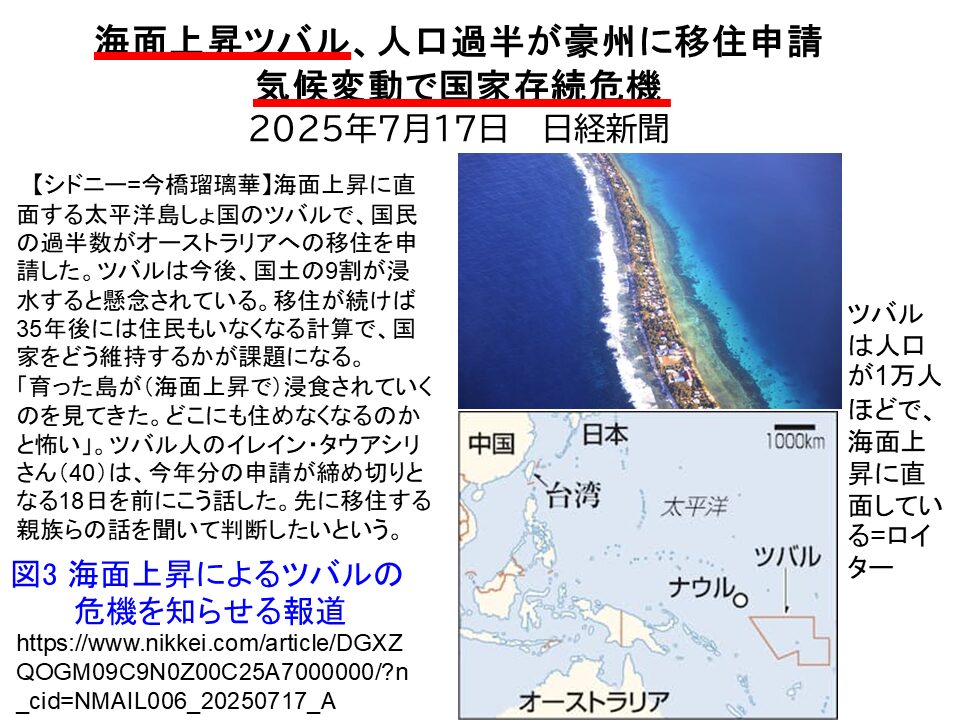

図3は、海面上昇による島国ツバルの窮状の報道です。海面が上昇すれば、住宅地や農地が水没します。領土が水没すれば住民はいなくなり、国家も消滅してしまいます。

2)フードチェーンの破綻は?

わが国は食料自給率が低く(カロリーベースで38%)、諸外国から大量の食品を輸入しています。言い換えると、わが国のフードチェーンは地球全体に広がっています。地球上の遠隔地での異常気象にも、わが国の食料調達は影響を受けます。

わが国でも、線状降水帯の発生や洪水の頻度が増えています。短時間に強い雨が降るなど、気候の亜熱帯化が感じられ、温暖化によって深刻化していると考えられます。気温の上昇にともなって、大気中の水蒸気が増えることが影響していると考えられています。また、偏西風や海流の流路の変動により、海水温度や水蒸気量が変動しているようです。水産物の資源管理のための漁獲量の設定は、不安定な要素が増えています。

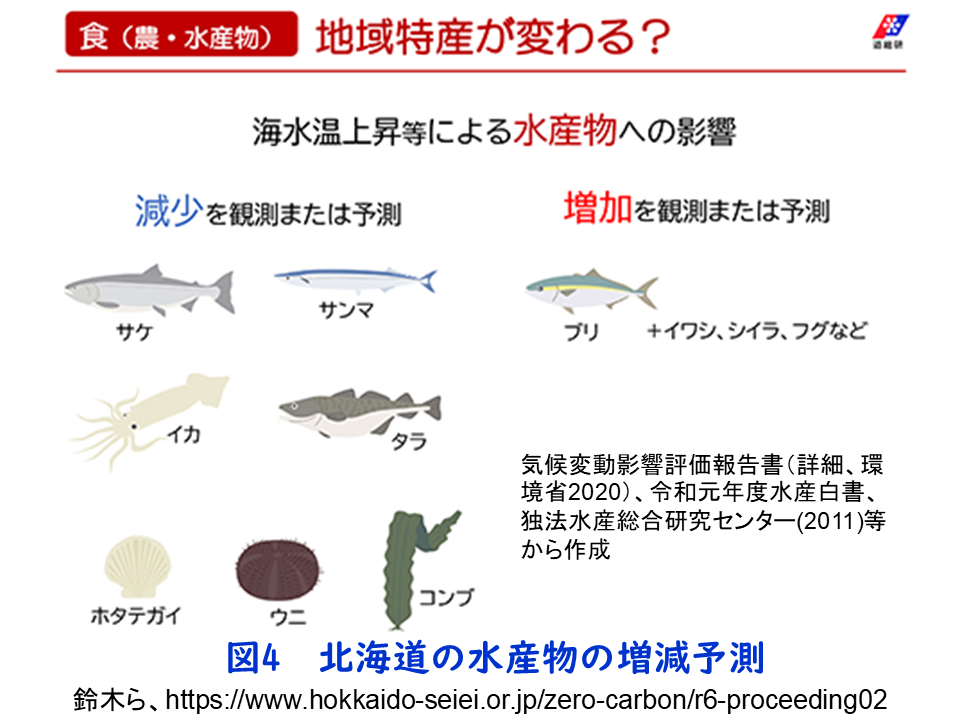

図4は、北海道の海水温度の上昇による水産物の漁獲量の変化です。すでに顕著な変化が起きています。

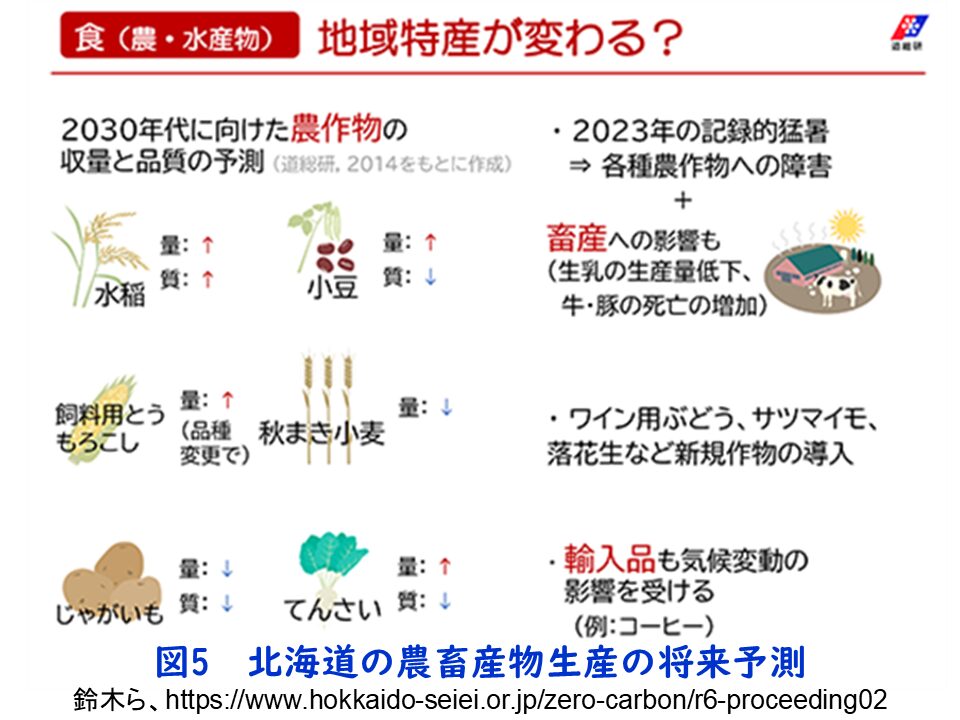

図5は、北海道の温暖化による農畜産物生産の将来予想です。

北海道以外の国内各地でも、温暖化による食料生産の変化が起きています。国内だけではなく、地球上の各地で食料生産の変化が起こっています。さらに、戦争や地域紛争により、食料の流通が滞り深刻な飢餓が発生しています。

2025年には、わがでは米の高騰騒動が起こりました。その一因として温暖化も影響をしているかも分かりません。心配されているのは、この夏の稲の出穂から成熟期までに高温が続くことです。白未熟粒米が発生し米粒のひび割れが起こります。また、温暖化のため、各地でイネカメムシの越冬が確認されていることも心配されます。イネカメムシに汁を吸われた稲穂は実らなかったり、斑点米になったりします。

北海道はコメの生産に適した気候になってきました。ミカンは温暖化により西日本では作りにくい作物になりそうです。アボカドなどは、わが国での生産量が増えると見込まれています。

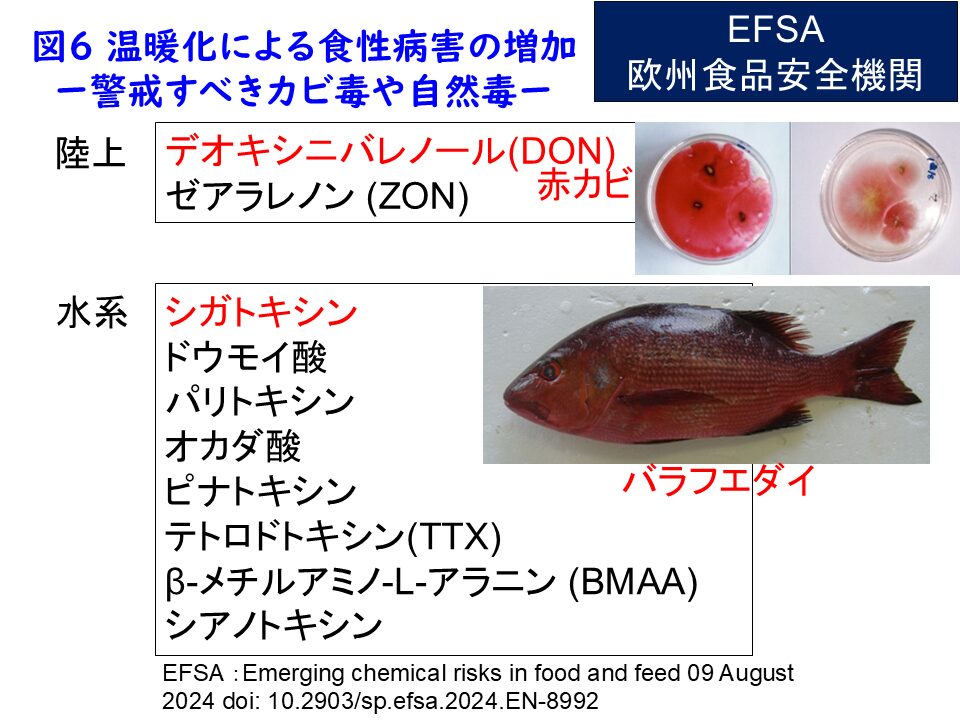

図6は、欧州食品安全機構EFSAが発表した温暖化によるフードチェーンの懸念事項の代表例です。温暖化により陸上では、カビ毒の被害が拡大するのではないかと心配されています。図4には、北海道の水産物としてサケやサンマが減り、ブリが増えていることが示されています。海水温の上昇とともに、東日本の海にもシガテラ毒をもつ魚類が増えています。貝類を毒化させるプランクトンも増えています。

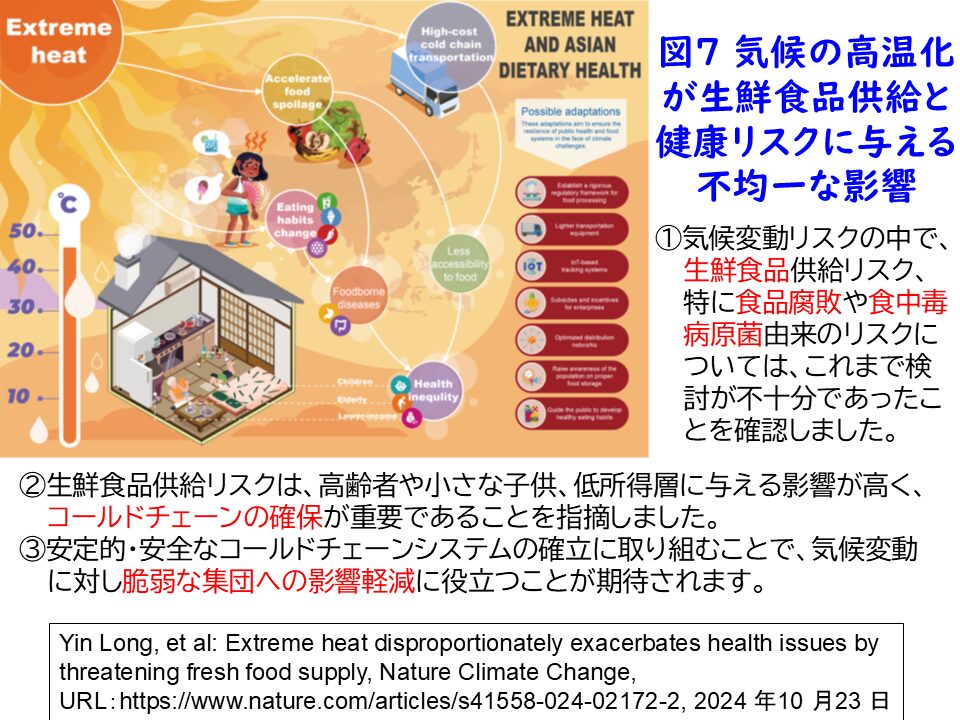

わが国は、食品の冷蔵・冷凍流通システムが発達しています。コールドチェーンとも呼ばれ、生食文化も支えています。図7は、温暖化の食品供給に及ぼす悪影響を推測した報告です。生食文化を持つわが国には、コールドチェーンは欠かせない存在です。しかし、環境温度が上がれば上がる程、負荷は大きくなり、消費するエネルギーも大きくなります。コールドチェーンの維持・確保が不安視されています。

3)雨にも負けず、風にも負けず

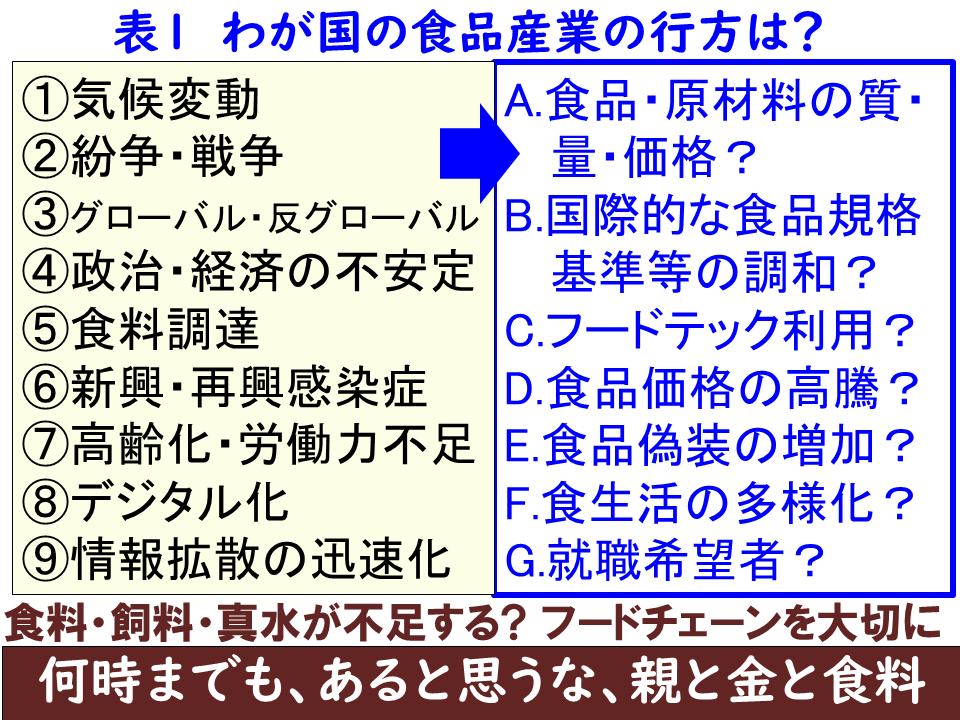

表1に、わが国の食品産業の現状と将来予想を書き出してみました。国内、国際情勢ともに不安定であり、地球環境も温暖化など不安要素を抱えています。

冷静な食品のリスク分析とフードチェーン対策を忘れないことが大切です。平常時のリスク管理と緊急事態発生時の危機管理への備えが必要です。温暖化はより深刻になると予想されており、原材料やフードチェーンの確保への覚悟と準備が必要です。

参考文献:

1)監修 江守正多:上がり続ける日本の平均気温 深刻化する「異常気象」、Yahoo!ニュース オリジナル特集編集部、2025年8月7日、

https://news.yahoo.co.jp/special/extreme-weather/

2)鈴木啓明:気候変動が北海道に及ぼす影響、温室効果ガス排出量の削減に係る推進会議資料2024年10月21日、

3)ロン イン他:気候の高温化が生鮮食品供給と健康リスクに与える不均一な影響について、東京大学、2024年10年25日