第137話 食品衛生活動、特に食品安全への貢献について

2025.08.01

図1は、小学校の給食で食物アレルギー事故が発生したことを伝える報道です。発症した小学生は、幸いにも病院で回復しましたが、3年前にも学校給食を食べて発症していました。小学校に小麦の食物アレルギーがあることを申告をしていました。人的なミスにより、事故が繰り返されてしまいました。

食品取扱い現場では、食品の安全性を確保するために改善や、創意工夫が続けられて来ました。近年では、食品安全マネージメントシステムFSMSを導入して、組織的に取り組まれています。その取り組みは、場合によっては時には形骸化し、書類作業や電子化作業としてルーチン化され、矮小化される心配も生じているようです。大切なことは、食品安全上の改善への機会を逃さないようにすることだと考えられます。

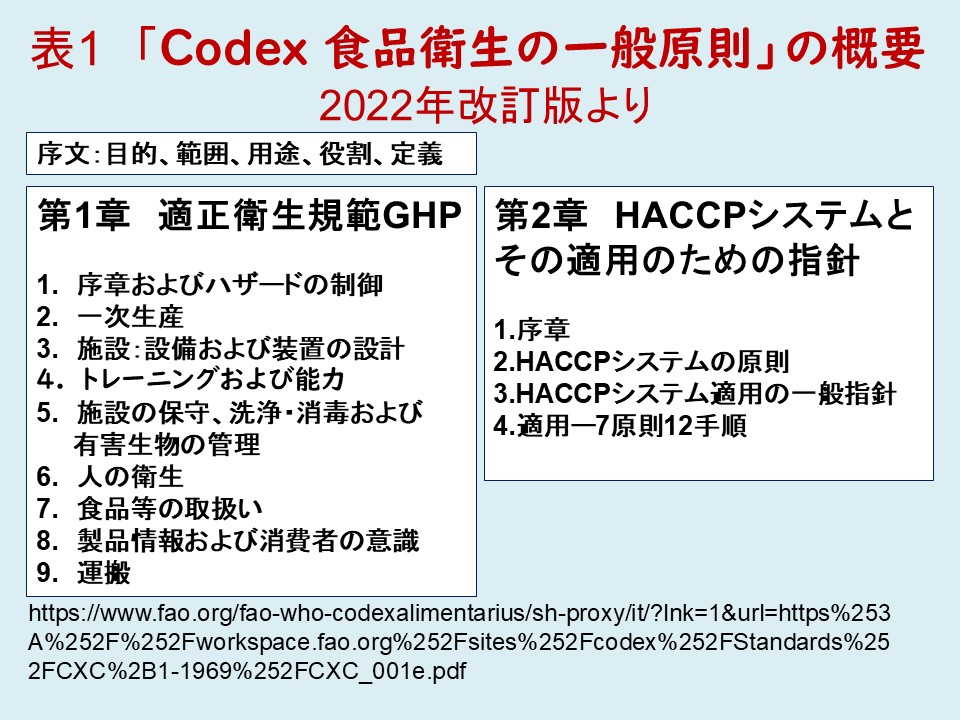

表1は、国連食品規格委員会Codexの「食品衛生の一般原則」の文書構成です。食品衛生は食品安全の基盤となるものですが、フードチェーン全体にわたる対策が必要です。分業で仕事をしているフードチェーンの各現場のリーダーや従業員に、食品衛生の原則を理解していただきたいと思います。

1)日々の食品衛生活動を大切に

食品のリスク評価は、安全を損なう可能性のある潜在的なハザードを特定、分析、対処するための一つのプロセスです。国としての実施は、食品安全委員会が担当しています。ハザードの発生確率とその結果の重大性を考慮し、リスクを許容できるレベルまで低減する管理をリスク管理と呼んでいます。国としての実施は、消費者庁、厚生労働省、農林水産省などが担当しています。

実際の食品取り扱い現場や消費現場では、無意識のうちに常にリスク評価は行われています。安全性だけではなく、原材料としての適性や品質、食品の取り扱い環境の問題などに注意が払われています。

表1に示された項目を現場では、参考にして点検すべきです。点検は、常に食品を取り巻く状況の変動や人の交代や行動の変化などに対応する動的な活動であるべきです。例えば、ある工場や製造ラインの能力オーバーなど未然防止するための点検は、工場のみならず経営者以下全員で行い、必要に応じた行動を起こすべきです。

表1の項目として直接には書かれていない人間側のモラル等の食品安全文化Food Safety Cultureも大事な課題です。食品安全のための法規制やFSMSの開発・改善が続いても,食中毒を含む食性病害や製品回収は減少していないことから、他にも改善すべき原因があると考えられました。

2)従来からのリスク管理の問題点

食品衛生対策における課題の一つは、リスク管理が各現場の判断ではなく、仮想現場のシナリオ、あるいは監査のための文書として扱われることが多いことです。改善には、他部門や本社の取締役などの承認が必要であり、臨機応変の改善は困難な現場もあります。

管理職を含む研修プログラムや内部訓練でも試食品のリスク分析や食品安全マネージメントシステムFSMSの原則の解釈や説明に重点を置き、日常の業務との関連性を示すことは十分には行われていないようです。

忙しい作業現場で働く従業員、あるいは原材料などを扱う倉庫管理者は、リスク関係文書を参照することは困難です。過去の経験と直感に頼って意思決定を行います。リスク関係文書が実践的な図表などではなく抽象的な概念として提示されると、実際に食品を取り扱っている人々の関心を引くことができません。

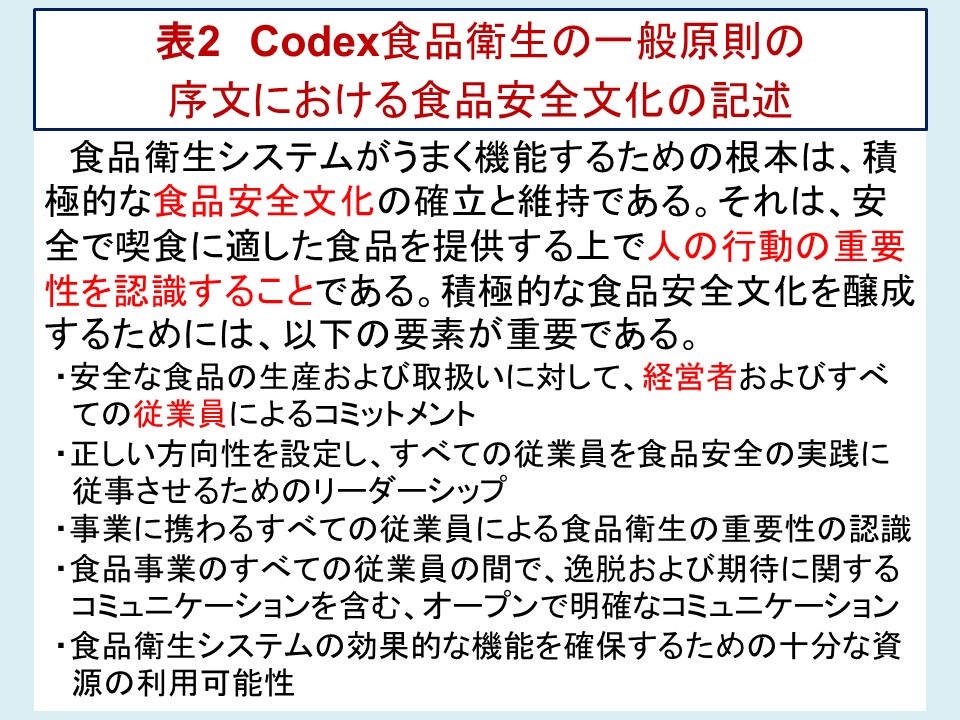

食品の安全性を確実なものにするためには、人々のモラルや行動の見直し、点検も必要と指摘され、食品安全文化という表現が使われるようになりました。表2に示すように、Codex食品衛生の一般原則の序文にも書き込まれ,食品安全の第三者認証にも組み込まれ始めています。

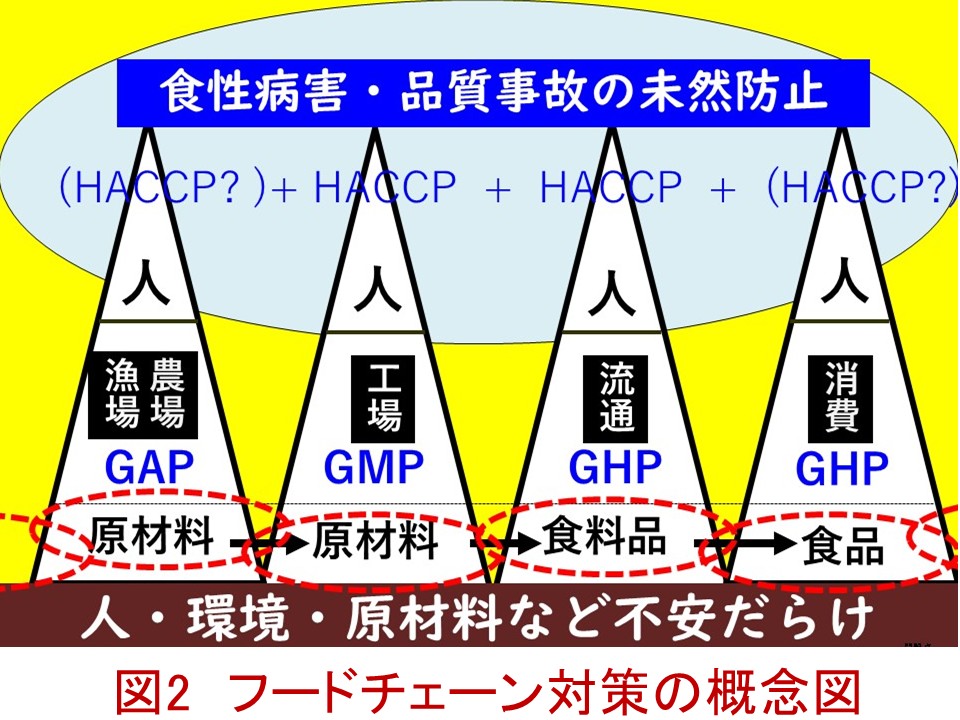

わが国のフードチェーンも、地球全体に広がっており、清潔で信頼される食品を出荷し続けるには、図2に示すように農場・漁場から食卓までのフードチェーンを大切にし、連携し、協力し、発展させるべきです。

表面化した食中毒や食物アレルギー事故などだけではなく、水面下のヒヤリ・ハット事故の対策を忘れることも許されません。食品は種類も多く、加工・製造方法や取り扱い方法も多様性に富んでいるため、担当する食品の特性を明確にしておく必要があります。フードチェーン対策では,ハザードを許容できないリスクにしないことが求められ、総合的かつ日常的な対策が必要となります。

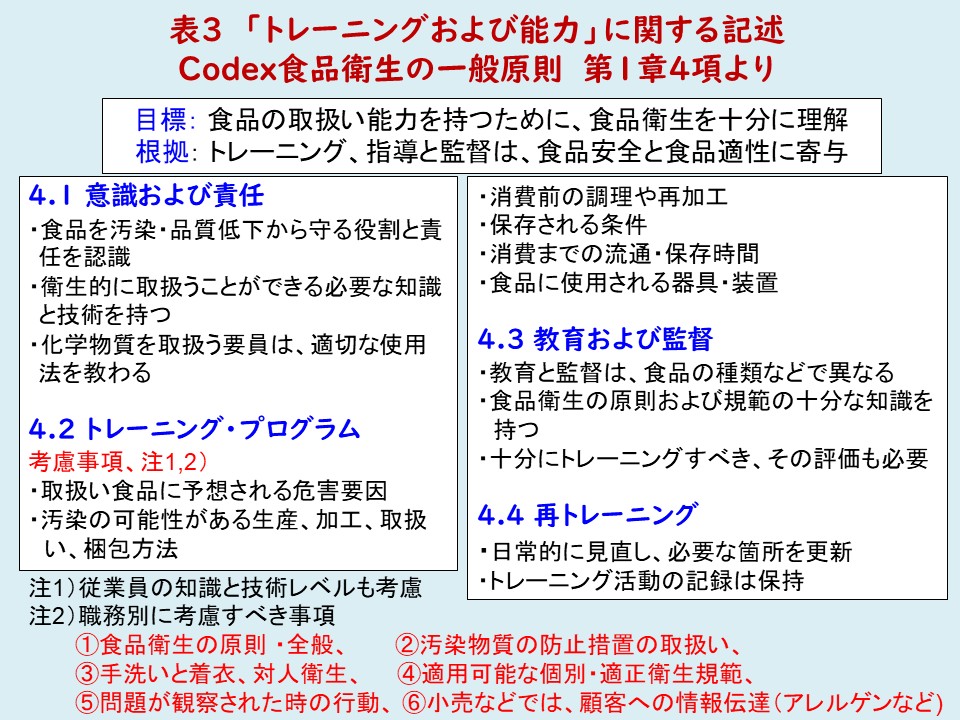

表3のように、Codex食品衛生の一般原則に「トレーニングおよび能力」に関する記述があります。食品取扱い者の教育・訓練を行う場合は、意識および責任、トレーニングプログラム、教育および監督、再トレーニングも含めていただきたいと考えます。

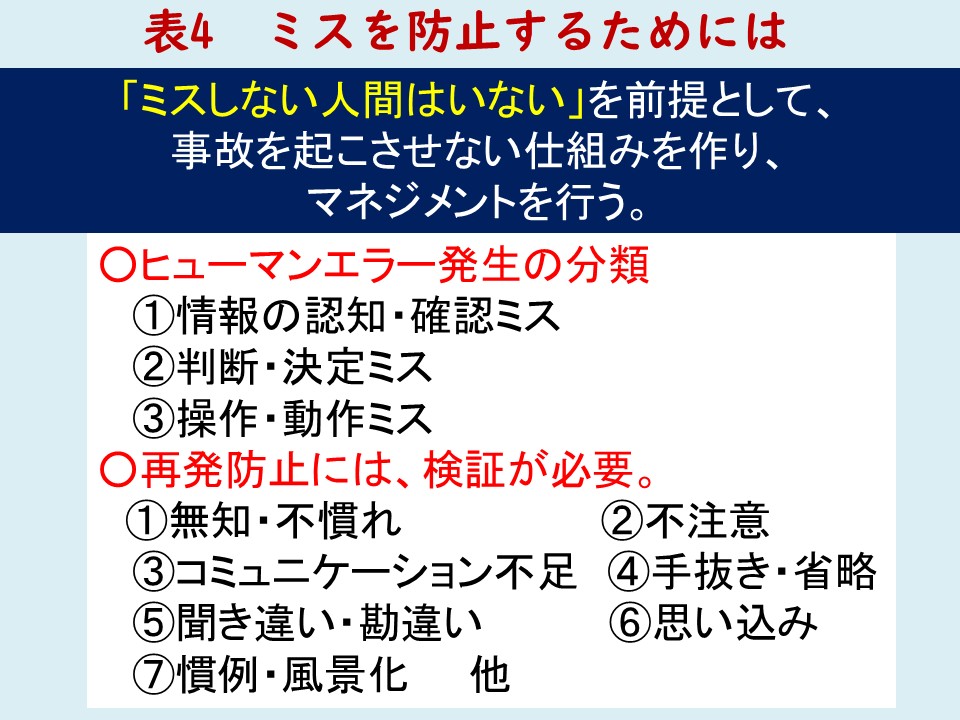

人間は食中毒等の失敗は忘れやすく、再発させることがあり、忘れないように工夫する必要があります。「ミスをしない人間はいない」ことを前提として、できるだけ事故を起こさないように仕組みづくりをすることが必要です(表4)。

食品安全文化は、単に食品安全を維持するだけではなく、従業員同士を助け合うチームプレーなど、組織を超えてフードチェーンの信頼性を高めるものです。

3)改善のきっかけとなる気づきを大切に

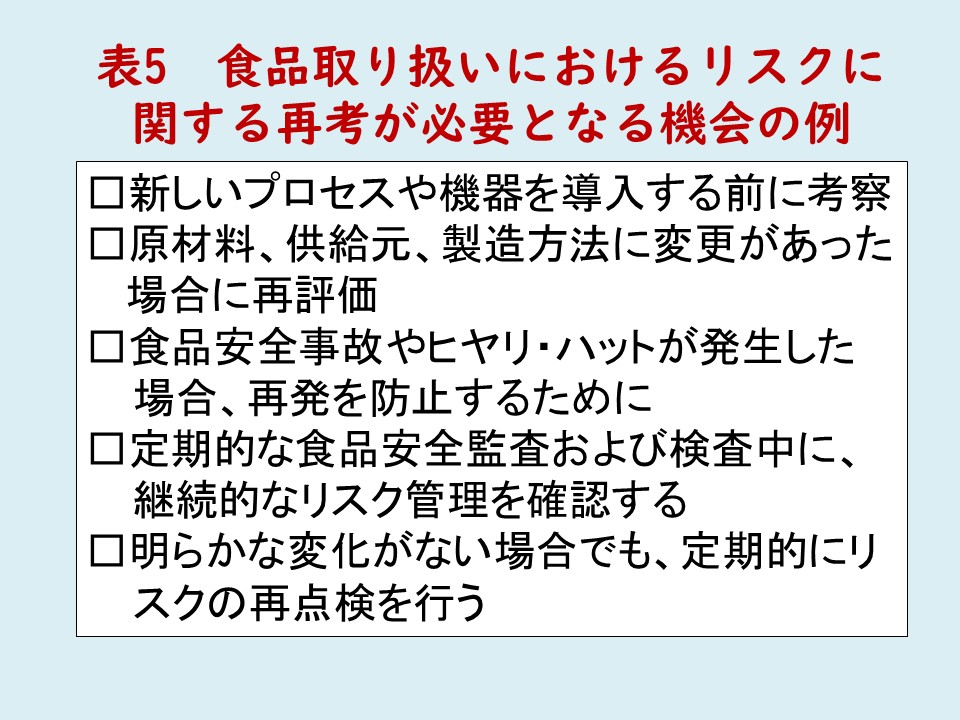

食品取扱い者は、食品安全に気を配り、改善が必要か否かを考える作業も行うことが必要です。常時、改善のきっかけとなる糸口を見出す努力が必要です。表5は、リスク対策を再考すべき機会・タイミングを示しています。

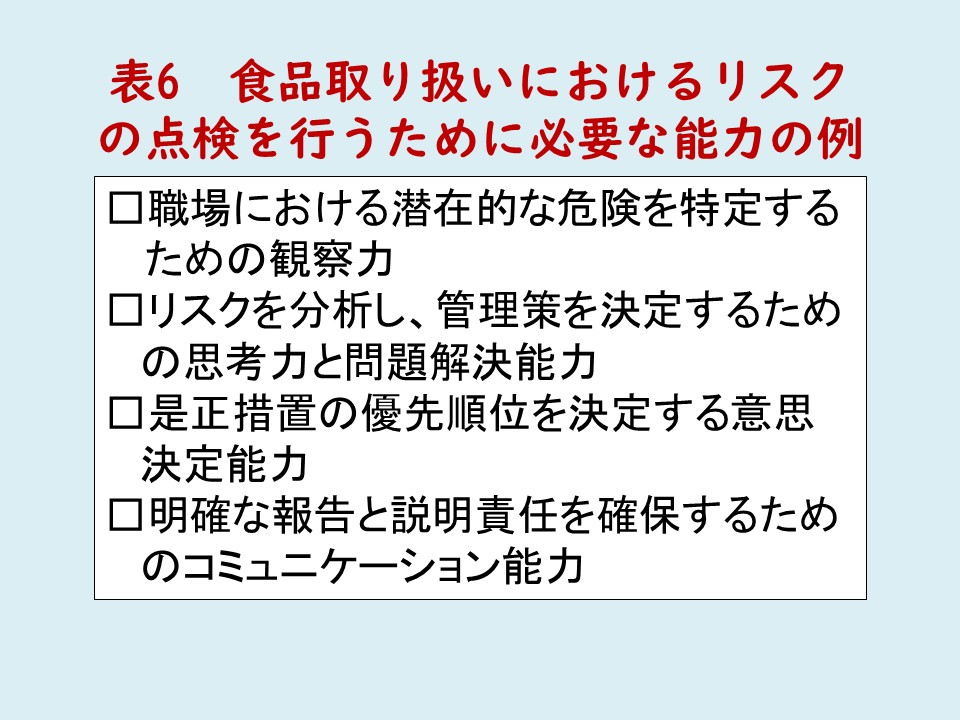

表6は、改善のきっかけとなる糸口を見逃さないために向上させるべき能力の例です。品質保証や品質管理担当者だけではなく、食品取扱者全員が高めておきたい能力です。

食品関係者は、自ら職場環境における不都合や不安を積極的に発見する心がけや気づきを考えていただく必要があります。担当作業エリアのみならず、フードチェーンの潜在的なリスクにも関心を持ち、改善策も提案することを心がけるべきです。

現場・現物・現実の見回り点検を実施し、従業開始時には各自の作業エリアにおける潜在的なリスクを把握する必要があります。これらは、ハザードウォークと呼ばれる食品衛生の必須作業です。

疑問や確認の必要を感じた場合は、適切な対応、あるいは報告・連絡・相談を行う必要があります。 内部および外部監査も改善点の発見の糸口として利用すべきです。食品取扱い現場に慣れ親しんでいるために見落とされる可能性のあるリスクの気づきになります。

食品事業者は変化する、あるいは忘れてしまったリスクへ気づきと対策を、実用的かつ適切なものにすることで、より良い食品環境を維持し、汚染等の事故を減らし、信頼を維持し続けることができます。

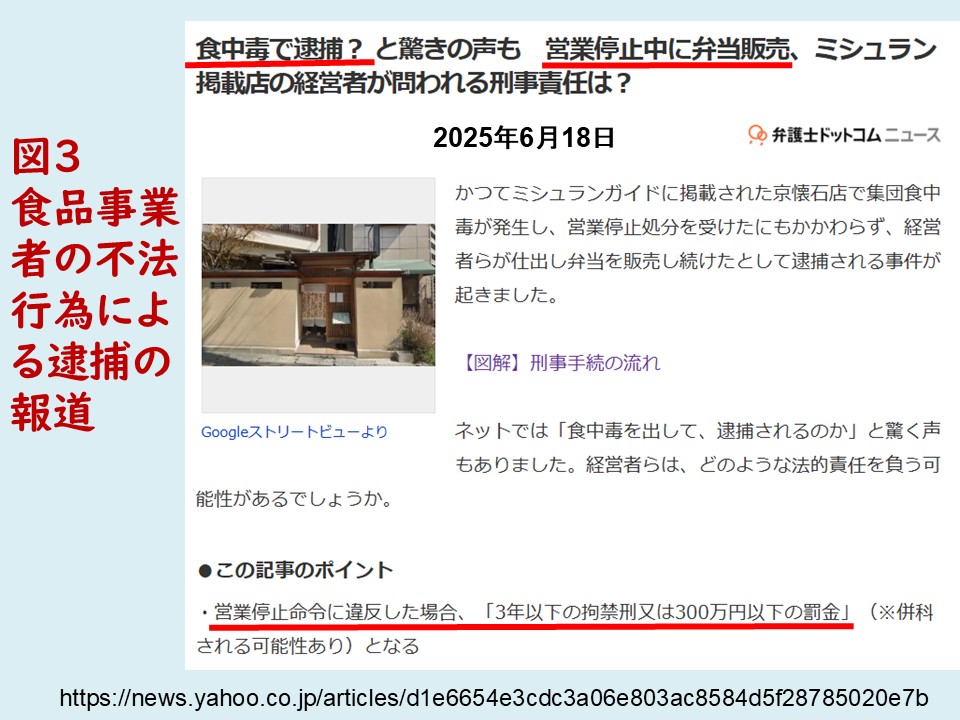

残念ながら図3のように、警察に逮捕される食品事業者もいます。苦しくても倫理観は失ってはなりません。農場から食卓までのフードチェーンに, 食品安全文化を浸透させて欲しいと考えます。生食文化を受け継ぐ国の食品安全文化が、国民の常識として花開いて欲しいと願っています。

参考文献:

1) A.Thomson , M.Wilson: Spotting and Preventing Food Safety Hazards, Food Safety Magazine, June 19, 2025

2)Codex: General Principal of Food Hygiene, CXC 1-1969, Revised in 2022

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/it/?lnk=1&url=https%253A% 252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B1-1969%252FCXC_001e.pdf

翻訳、豊福 肇ら:Codex食品衛生の一般原則2020-対訳と解説-日本食品衛生協会(2021)

3)一色賢司:食品安全とフードチェーン・アプローチ、マイコトキシン、67(1),p.1-4 (2017)