第134話 食物アレルギー関係の用語について

2025.05.01

食物アレルギーは、発症すると死に至る場合もあります。本人を始めとして国民全員で発症防止に取り組む必要があります。

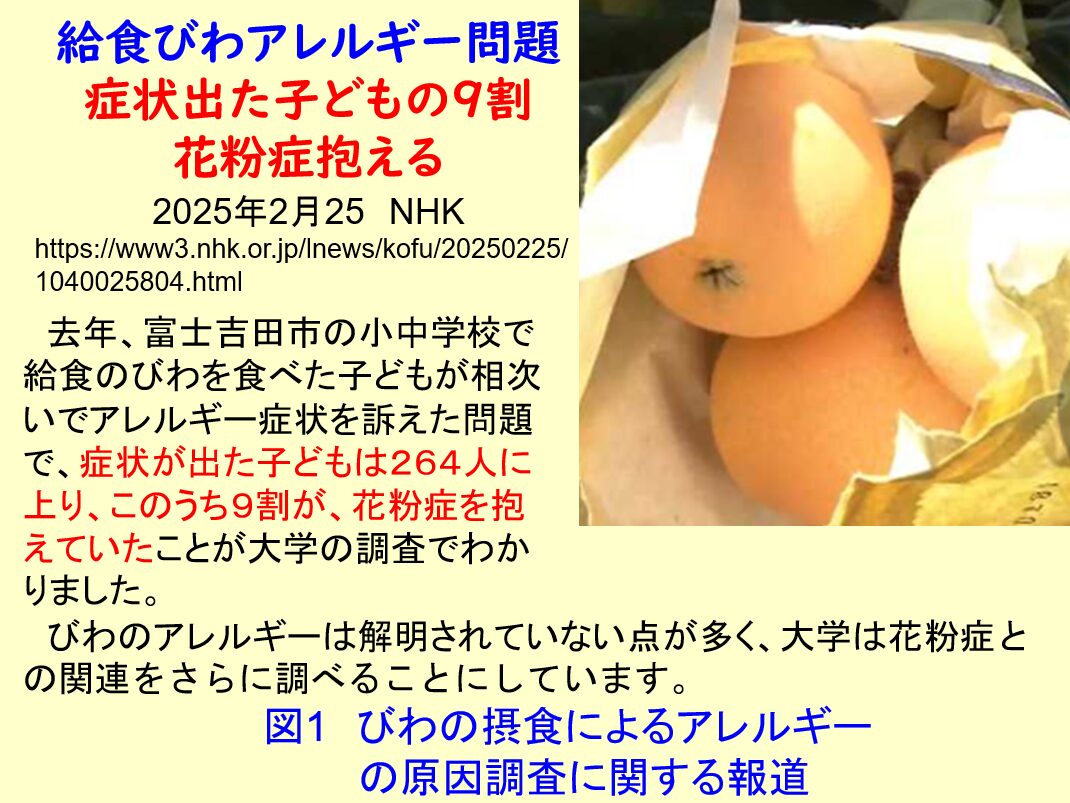

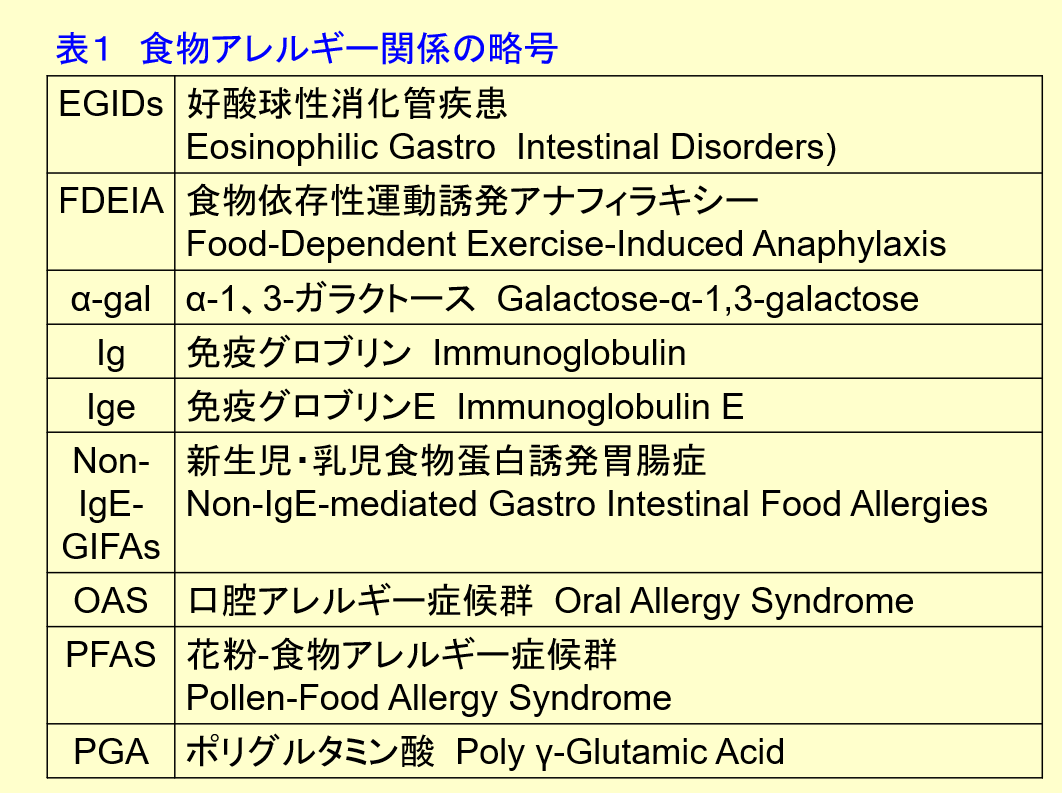

図1は、2024年6月に山梨県で発生したビワによる食物アレルギーの調査結果の報道です。小中学校で給食のビワを食べた264名がアレルギー症状を起こし、「口腔アレルギー症候群(OAS)」と診断されています。OASのように食物アレルギーでは、医学分野の用語も使用されるため、難解で理解できない場合も起こりがちです。表1は、食物アレルギー分野で使用される略号の例です。

国は食物アレルギー対策として、「アレルギー物質を含む食品の表示制度」などの対策を実施しています。食物アレルギーの対策は、消費者を含むフードチェーンの全関係者の理解と連携により効果を発揮します。

この分野で使用される用語を、あいうえお順に並べ、解説を書き添えてみました。

食物アレルギーに関する用語

アナフィラキシー:アレルギー反応により、複数の症状が同時にかつ急激に強く出現した状態。呼吸困難・意識障害・血圧低下等のショック状態。

アレルゲン:アレルギー反応を引き起こす原因となる物質(抗原)のこと。

花粉-食物アレルギー症候群(PFAS):花粉アレルゲンと果物や野菜など食物のアレルゲンが交差反応し、食物アレルギー症状を呈する場合がある。主にIgE抗体を介した口腔粘膜を主体とする即時型アレルギー症状(OAS)を呈するが、稀に全身症状を認める。

寛解(耐性獲得):成長に伴う消化管機能と免疫学的機能の成熟などにより、症状を呈さなくなること。

化粧品使用関連食物アレルギー:化粧品、ボディクリーム、ヘアケア製品等に含まれる食物由来成分や食物と交差抗原性を有するタンパク成分に経皮感作されることにより、食物アレルギーを発症することがある。

口腔アレルギー症候群(OAS):口唇・口腔・咽頭粘膜におけるIgE抗体を介した即時型アレルギー症状を呈する病型。食物摂取直後から始まり、口唇・口腔・咽頭のかゆみ、咽頭違和感、血管浮腫などを来す。花粉-食物アレルギー症候群では果物や野菜の摂取によるOASを来すことが多い。

好酸球性消化管疾患(EGIDs):好酸球の消化管への浸潤により消化器症状をきたすアレルギー性炎症性疾患。IgE依存性、非IgE依存性アレルギーの両方を示す。

交差抗原性:共通の構造をしたエピトープ(抗体が結合する部位)が異なるタンパク質に存在し、その両者に特異的IgE抗体が結合すること。

交差反応性:交差抗原性に起因して症状が誘発されること。

獣肉(α-gal)アレルギー:糖鎖であるgalactose-α-1,3-galactose (α-gal)が原因抗原として関与する場合、牛肉を中心に α-galを豊富に含むウシやブタなどの哺乳類の肉を摂取した数時間~半日後に症状が誘発される。唾液成分に α-galを含むマダニ咬傷により感作されることで体内に α-galを認識する特異的IgE抗体が産生される。ペット等の血清アルブミンに感作され、獣肉アレルギーを発症することもある。

食物アレルギー:食物を摂取した際に、身体が食物に含まれるたんぱく質等を異物として認識し、自分の身体を防御するために過敏な反応を起こすこと。医学分野では、「食物によって引き起こされる抗原特異的な免疫学的機序を介して生体にとって不利益な症状が惹起される現象」をいう。非免疫学的機序による食物不耐症(代謝性疾患、薬理学的な反応、毒物による反応など)は含まない。

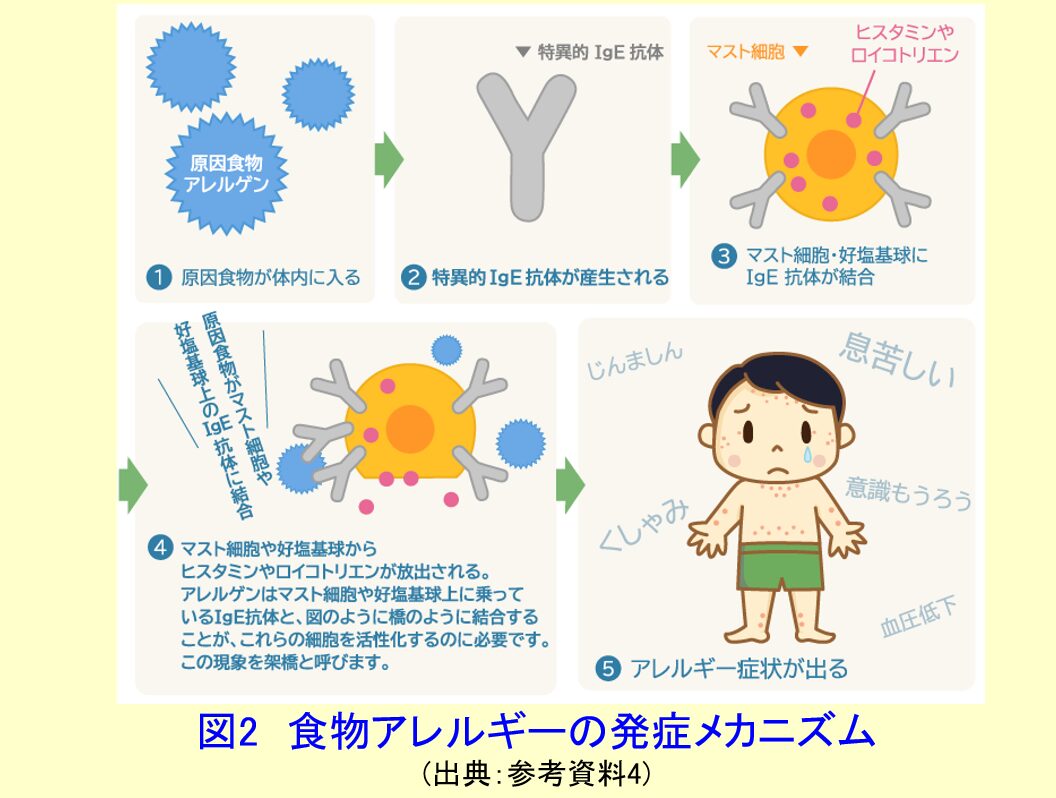

食物アレルギーの発症:体の中にアレルギーの原因となる物質(アレルゲン)が入ると、それを排除しようとして、免疫細胞の指令により免疫グロブリンE(lgE)という物質が血液中に作られる。

免疫系では、血液中の5種類の免疫グロブリンが大きな役割を果たしており、食物アレルギーのほとんどにlgE抗体が関係する。

lgE抗体は皮膚や粘膜(目、鼻、腸、気管支など)に存在するマスト細胞とくっついた状態でアレルゲン侵入に備えている。

アレルゲンが体内に入るとlgE抗体がこれをとらえ、同時にマスト組胞からヒスタミン、ロイコトリエンなどの物質が放出される。これらの物質が、かゆみや鼻づまり、息苦しさ、炎症などさまざまなアレルギー症状を起こさせる。

異物として認識された食べ物成分(アレルゲン)を排除するために、アレルギー反応が起こり、また、腸から吸収されたアレルゲンが血液により全身に運ばれるため、目・鼻・のど・肺・皮膚・腸などでさまざまな症状が現れる。

消化管アレルギー:消化器症状を示すアレルギーの総称。IgE依存性、非IgE依存性と両方の性質を持つ混合性の3つに分類される。

新生児・乳児食物蛋白誘発胃腸症(Non-IgE-GIFAs):新生児から乳児期において主に牛乳が原因で嘔吐、血便、下痢などの消化器症状により発症する。主として非IgE 依存性アレルギーの疾患群である。

即時型症状:食物アレルギーの最も典型的なタイプ。原因食物摂取後、通常2時間以内にアレルギー反応による症状を示すことが多い。

食物依存性運動誘発アナフィラキシー(FDEIA):原因食物を摂取後に運動することによってアナフィラキシーが誘発される病態。原因食物摂取から2時間以内に誘発されることが多い。感冒、睡眠不足や疲労などのストレス、月経前状態、非ステロイド性抗炎症薬服用、アルコール摂取や入浴なども発症の誘発因子となる。

食物不耐症:感受性を持つ一部のヒトに発症する。原因物質に対する免疫反応が関与していない点が食物アレルギーとは異なる。

①代謝性不耐症 例)乳糖不耐症は、乳糖を消化する酵素の欠乏あるいは活性の低下のために牛乳・乳製品を摂取すると下痢をする。

②薬理活性物質(仮性アレルゲンと呼ばれていた) 一部の野菜や果物に含まれる薬理活性物質によって起こる過敏反応。

③ヒスタミン食中毒 魚の場合、鮮度の低下により魚肉中にヒスタミンが作り出され、食べると食物アレルギーと似た症状を起こすことがある。アレルギー様食中毒と呼ばれる場合もある。

④亜硫酸塩 ワインなどに含まれる亜硫酸塩によってじんま疹、腹痛、下痢、呼吸困難などの症状が出現する場合もある。

遅発性IgE依存性食物アレルギー:I型アレルギー機序にも関わらず、数時間~半日経過してから蕁麻疹やアナフィラキシーが出現する。

調理業従事者職業性食物アレルギー:調理師や食物を扱う業務に従事している人は、扱っている食物に感作され、食物アレルギーを発症することがある。感作ルートは経気道感作と手湿疹を介した経皮感作とがあり得る。

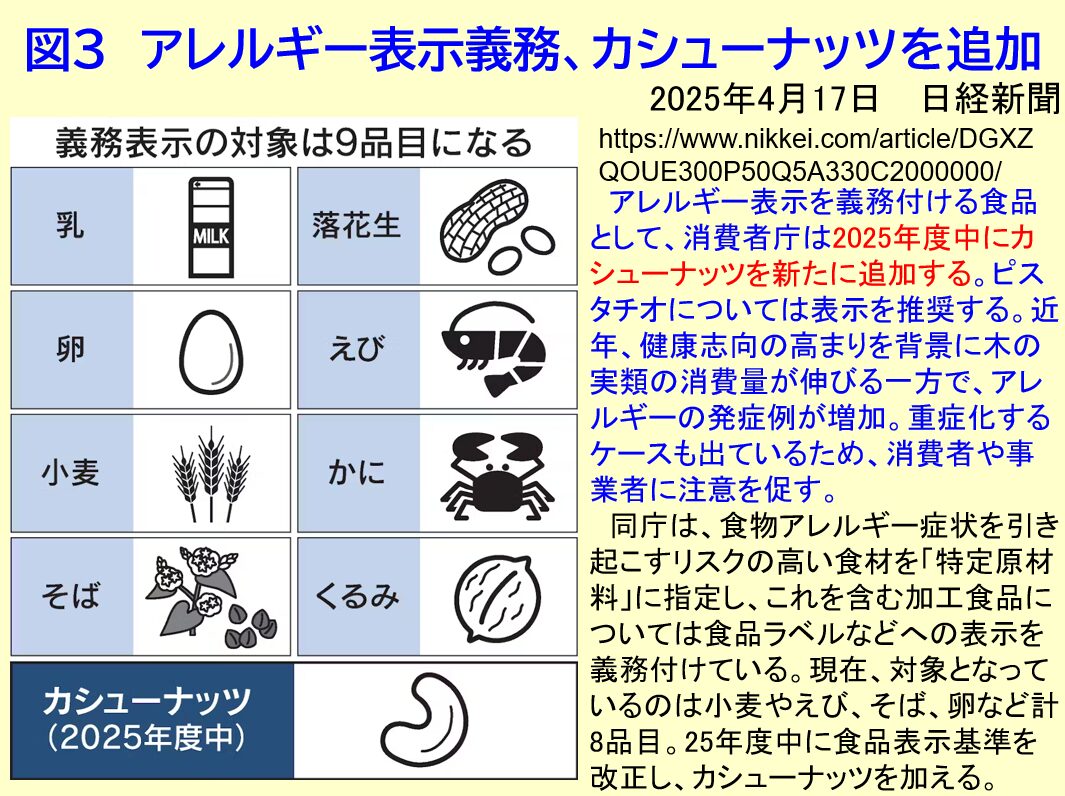

特定原材料(8品目):特に重篤度・症例数が多い品目で、法令により表示が義務付けられているもの。えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)。図3のように、消費者庁はカシューナッツを特定原材料に指定する準備を行っている。

表示の対象は、加工食品で容器包装を使用されているものとされている。外食店や店頭で量り売りされるものなどは、表示を免除されていることに留意。

特定原材料に準ずるもの(20品目):重篤度・症例数は継続して相当数みられるが、特定原材料に比べ、科学的知見が必ずしも十分でない品目で、通知により表示が推奨されているもの。

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン。

納豆アレルギー(PGAアレルギー):納豆摂取後に症状が誘発されるが大豆や納豆菌由来ではなく、粘稠物質であるpoly γ-glutamicacid (PGA)が原因抗原とされる。PGAは分子量が大きいため吸収されにくく、腸管内で緩徐に分解され吸収されるため症状の誘発までに数時間~半日を要すると考えられている。発症者にはサーファーなどが多く、海でクラゲにくり返し刺されることでPGAに感作されると報告されている。

乳児アトピー性皮膚炎合併食物アレルギー:食物に対するIgE抗体の感作が先行し、食物が湿疹の増悪に関与する原因食物の摂取によって即時型症状を誘発することもある。ただし、すべての乳児アトピー性皮膚炎に食物が関与しているわけではない。

非免疫グロブリン(Ig)E依存性食物アレルギー:発症に免疫グロブリンEが関与しない食物アレルギーであり、新生児・乳児食物蛋白誘発胃腸症(Non-IgE-GIFAs)が含まれる。新生児・乳児期早期に嘔吐や血便、下痢などの消化器症状を認める。牛乳、卵黄、大豆、コメ、小麦などを原因とする食物蛋白誘発胃腸炎症候群(FPIES)も含まれる。

免疫:我々の体に備わった、有害な細菌やウイルスなどの病原体から体を守る仕組み。食物アレルギーはこの免疫が本来無害なはずの食べ物に対して、過敏に反応してしまうようになった状態。食べ物を異物として認識してしまう、不都合な、あるいは過剰な反応が食物アレルギー。

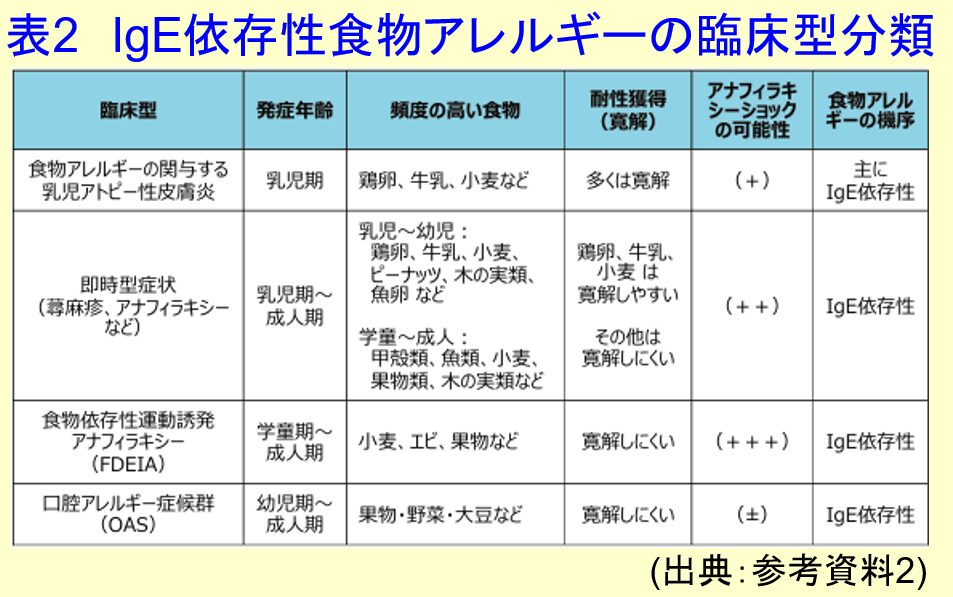

免疫グロブリン(Ig)E依存性食物アレルギー:発症に免疫グロブリンEが関与する食物アレルギーであり、表2のような臨床像に分類される。

非IgE依存性食物アレルギーには、新生児・乳児食物蛋白誘発胃腸症(Non-IgE-GIFAs)が含まれる。これは新生児・乳児消化管アレルギーとも同義。新生児・乳児期早期に嘔吐や血便、下痢などの消化器症状を認める。牛乳、最近増えている卵黄、他に大豆、コメ、小麦などを原因とする食物蛋白誘発胃腸炎症候群(FPIES)も含まれる。

ラテックス-フルーツ症候群:ラテックス(天然ゴム)アレルゲンと果物や野菜アレルゲンが交差反応し、アナフィラキシーを含む即時型症状やOASを呈する場合がある。リスクの高い食品としてアボカド、クリ、バナナ、キウイフルーツがある。

参考文献:

1) 海老澤元宏:食物アレルギーについて、モダンメディア、 71, 73-81, 2025

2) 厚生労働科学研究班検討委員会:食物アレルギーの診療の手引き2023

https://www.foodallergy.jp/wp-content/uploads/2024/07/FAmanual2023-2.pdf

3) (一社)日本小児アレルギー学会: 食物アレルギー診療ガイドライン2021 ダイジェスト版、

https://www.jspaci.jp/guide2021/index.html

4) 食品安全委員会: アレルゲンを含む食品(総論)、2024年7月23日

https://www.fsc.go.jp/foodsafetyinfo_map/allergen.data/factsheets_Allergy_General.pdf

5) (公財)ニッポンハム食の未来財団:食物アレルギーとは

https://www.miraizaidan.or.jp/allergy/

6) (一社)食品安全検定協会:食品安全検定テキスト、中央法規出版(初級-2023、中級-2022)